Цифровая фотовыставка «Память сквозь время», посвященная памяти ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. — сотрудников предприятия.

Память нас вновь возвращает к теме о Великой Отечественной войне. Ее даты запечатлены в наших сердцах. Это время имеет особое значение для каждого из нас.

Митинг на Первомайской площади в г. Ухте 1 мая 1944 года. Фотография из фондов Комнаты боевой Славы.

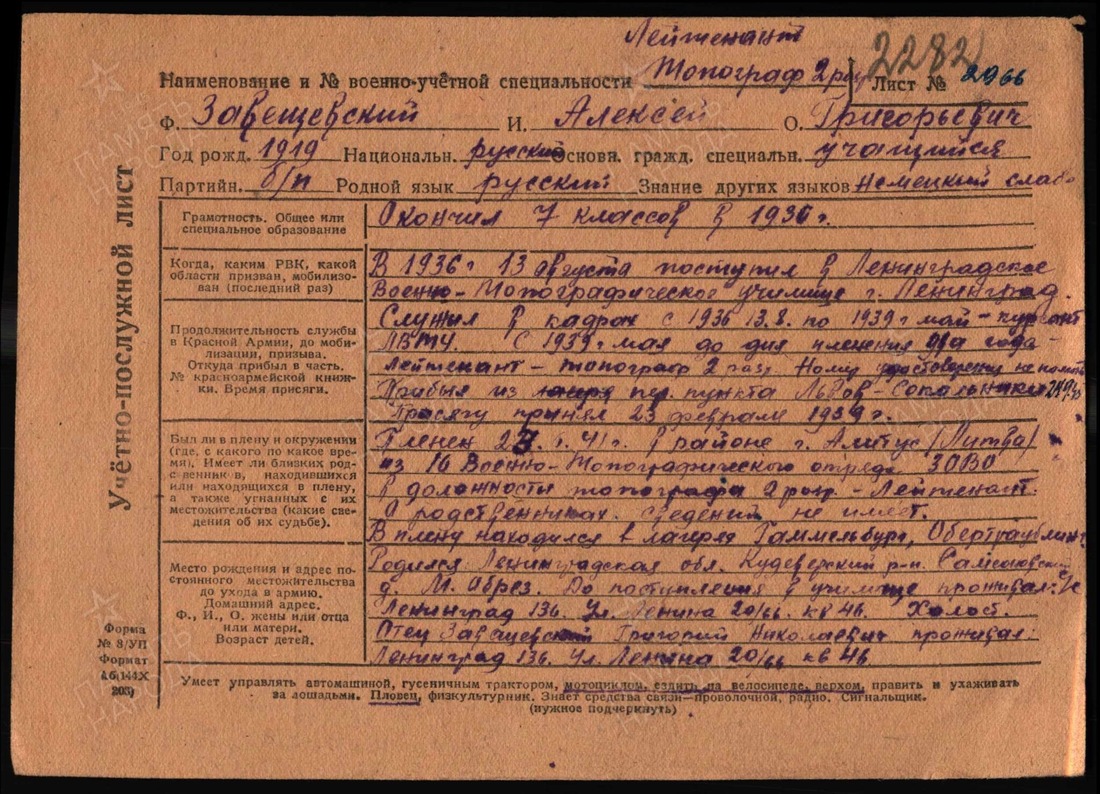

Фонды хранят документальные свидетельства, фотографии о военном подвиге сотрудников предприятия — ветеранов Великой Отечественной войны. В музее находятся личные предметы участника войны — Алексея Григорьевича Завещевского, узника фашистских концлагерей. Говорят, войны без плена не бывает.

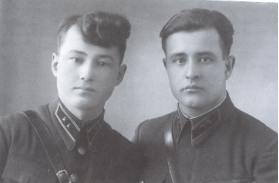

Алексей Завещевский (слева) с другом Федором Назаровым. Западный особый военный округ. Начало 1941 г. Фотография из фондов Комнаты боевой Славы.

Лейтенант-топограф Завещевский в 1940 и 1941 году работал в Западной Белоруссии и Литве. От местных жителей узнал, что немцы перешли границу 22 июня утром, двинулись по главным магистралям на Каунас, и он оказался в первый же день на фронте, в тылу немцев, на прицеле у местных националистов. На третьи сутки, не дождавшись приказа от своего командования, закопав и уничтожив документы и материалы, с тремя бойцами вышел на восток, оказались сразу в окружении, прижатые пулеметно-автоматным огнем к земле.

Испытания, которые проходил военнопленный хорошо показаны в фильме Сергея Бондарчука «Судьба человека».

Свое нахождение в колонне комсостава на г. Сувалки и офицерском лагере в Хаммельбурге он описывал так: «На огромном поле блоки из колючки, где уже десятки тысяч пленных. Около месяца под открытым небом, ни одной травинки в загонах, все съедено, днем зной или дождь, ночью холод, в основном все в одних гимнастерках и даже только в нижнем белье. Копаем голыми руками ямы, норы, нет ни ложки, ни котелка. Баланда из нечищенной картошки, кусочек эрзац-хлеба, около 200 грамм в сутки. <...>. Состояние голода — постоянно течет слюна...».

Трагическое сочетание «был в плену» внесло в его жизнь свои коррективы. В 1946 году он попал в Ухту Коми АССР. Работал в тресте «Войвожнефтегазразведка», Ухтинском территориальном геологическом управлении. Более двадцати лет с 1975 по 1997 год — сначала в объединении «Комигазпром», потом «Севергазпроме», где был исполнителем, руководителем, организатором работ своего профиля. На его счету 21 разведанная площадь, более 20 нефтегазовых месторождений. Главными работами считал исполнительскую съемку магистральных газопроводов от Урала до Торжка со всеми газопроводам-отводами на Печору, Санкт-Петербург, ко всем газораспределительным станциям. Он выполнил крупномасштабную съемку Вуктыла и всего Вуктыльского газоконденсатного месторождения.

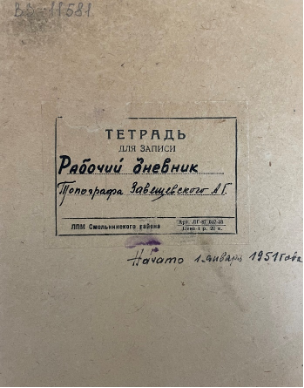

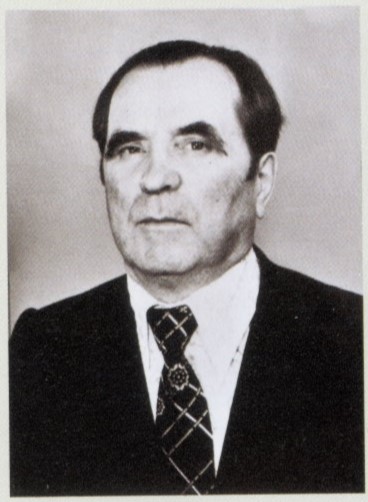

Рабочий дневник. 1951 г. Фотография из фондов Комнаты боевой Славы. |  Алексей Григорьевич Завещевский, г. Ухта, 1997 г. Фотография из фондов Комнаты боевой Славы. |

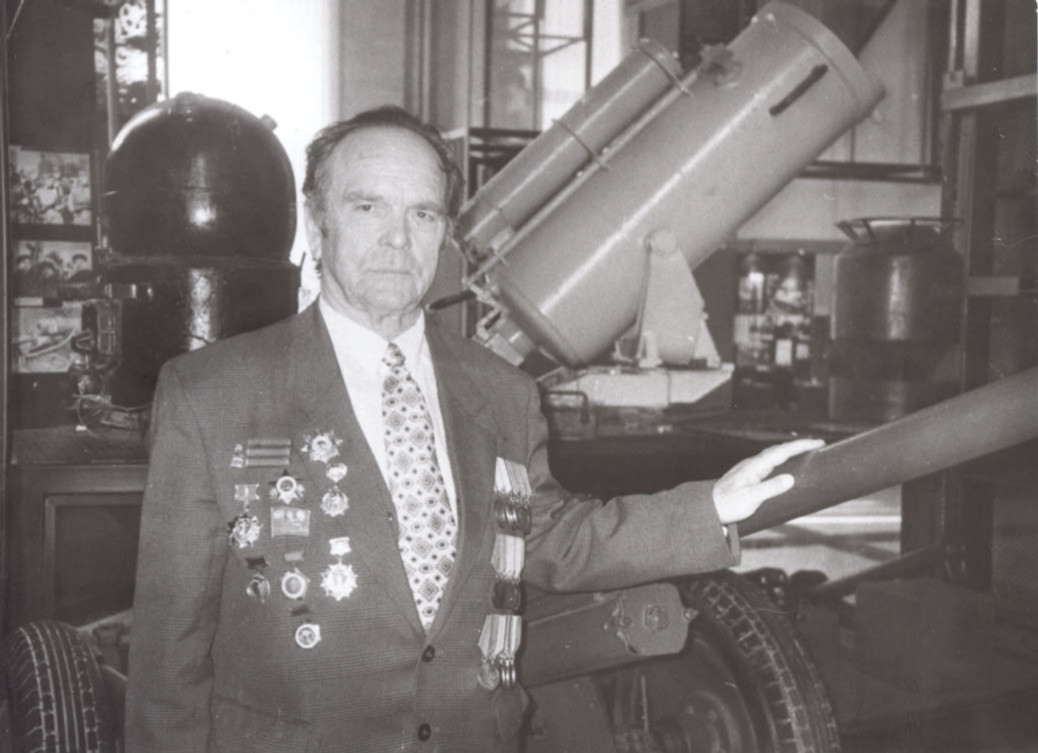

В музее хранятся предметы участников Великой Отечественной войны, собранные Михаилом Михайловичем Морозовым — председателем Совета ветеранов в 1989–2009 гг., для Комнаты боевой славы. Он активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Под его руководством совершались ежегодные поездки учащихся Центра обучения кадров в Москву по памятным местам. За свою деятельность был награжден высшей общественной наградой — памятной медалью «Лучшие люди России».

Михаил Михайлович Морозов, 1990-е гг. Фотография из фондов Комнаты боевой Славы.

Первое боевое крещение Михаил Михайлович получил в боях при окружении и уничтожении Корсунь-Шевченковской группировки фашистских войск. Операция проводилась с конца декабря 1943 года по 18 февраля 1944 года. «Удивительно, что в этом жестоком, кровавом бою не было чувства панического страха. Возможно, это было результатом патриотического воспитания, огромной любви к Родине. Возможно, потому что я еще не имел ни одного ранения. Кто его знает?», — вспоминал Михаил Михайлович в одном из своих интервью.

Младший сержант Морозов М.М., Вена, май 1945 г. Фотография из фондов Комнаты боевой Славы.

Уже после разгрома Корсунь-Шевченковской группировки немецких войск в одном из населенных пунктов Михаила Михайловича вызвали в штаб, где вручили за первый бой медаль «За отвагу». Морозов прошел боевыми дорогами от Киева до Вены, освобождая многие страны от фашистской оккупации.

Работал начальником производственно-технического отдела по добыче газа и газового конденсата «Комигазпрома» в период с 1969 по 1986 год. Михаил Михайлович отмечен наградами: орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», благодарностью Верховного Главнокомандующего за мужество в боях при освобождении Венгрии и Австрии. Удостоен многих наград и званий за добросовестный труд — «Ветеран труда», «Отличник газовой промышленности», «Почетный работник газовой промышленности», «Ветеран газовой промышленности», «Изобретатель СССР», «Почетный ветеран Республики Коми», двумя бронзовыми медалями Выставки достижений народного хозяйства.

Музейные коллекции о Великой Отечественной войне, сохраненные благодаря усилиям Михаила Михайловича Морозова, могут рассказать свою историю.

| Стальной шлем образца 1940 года, средство индивидуальной защиты военнослужащих, широко использовался в Вооруженных силах СССР во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Корпус выполнен из легированной броневой стали. Во время войны всего было произведено около 10 млн шлемов, после войны 15 млн. | |

В Красной армии медальоны впервые были введены в 1925 году. Изготавливались из таких материалов, как текстолит или эбонит (являются разновидностью пластика) в виде шести или восьмигранного пенала диаметром 1,5 см. Корпус пенала имел резьбу для крышки и герметизации содержимого. Внутрь помещалась идентификационная записка, которая содержала сведения о бойце. По ней должны были установить его личные данные. 1 — «Ладанка» (комплект из складной на петельках металлической коробочки 50*33*4 мм, пергаментного листка для заполнения его личными сведениями) 2 — импровизированный медальон из гильзы 3–5 — эбонитовые медальоны 6 — деревянная капсула, вытачивалась из разных пород дерева. |

Солдатские медальоны, обнаруженные в Ленинградской земле. Фотография из фондов Комнаты боевой Славы.

Алюминиевые солдатские фляги в СССР производили с 1926 года. До этого советские солдаты пользовались флягами царской армии Российской империи. В 1941 году фляги стали красить в зеленый цвет, а спустя еще два года — покрывать эмалью. Фронтовая фляга имела ряд достоинств, могла быть полезной в любых условиях. Воду в неё можно было наливать сразу после костра или кипятить прямо во фляге. Алюминиевая фляжка, не смотря на вмятины, была долговечной и прочной. Военный стандарт СССР предусматривал наличие фляги у каждого служащего, а врачам часто выдавали по две штуки.

| |

| Ложка выполняла роль не только столового прибора, но и была своего рода «визитной карточкой». Солдаты на ложки наносили гравировку, выцарапывали или выбивали иголкой инициалы, год рождения, часть, иногда надписи-лозунги. |

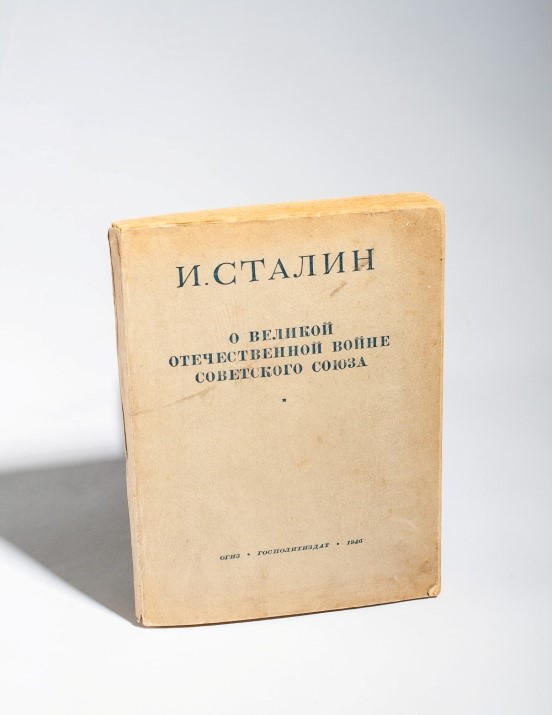

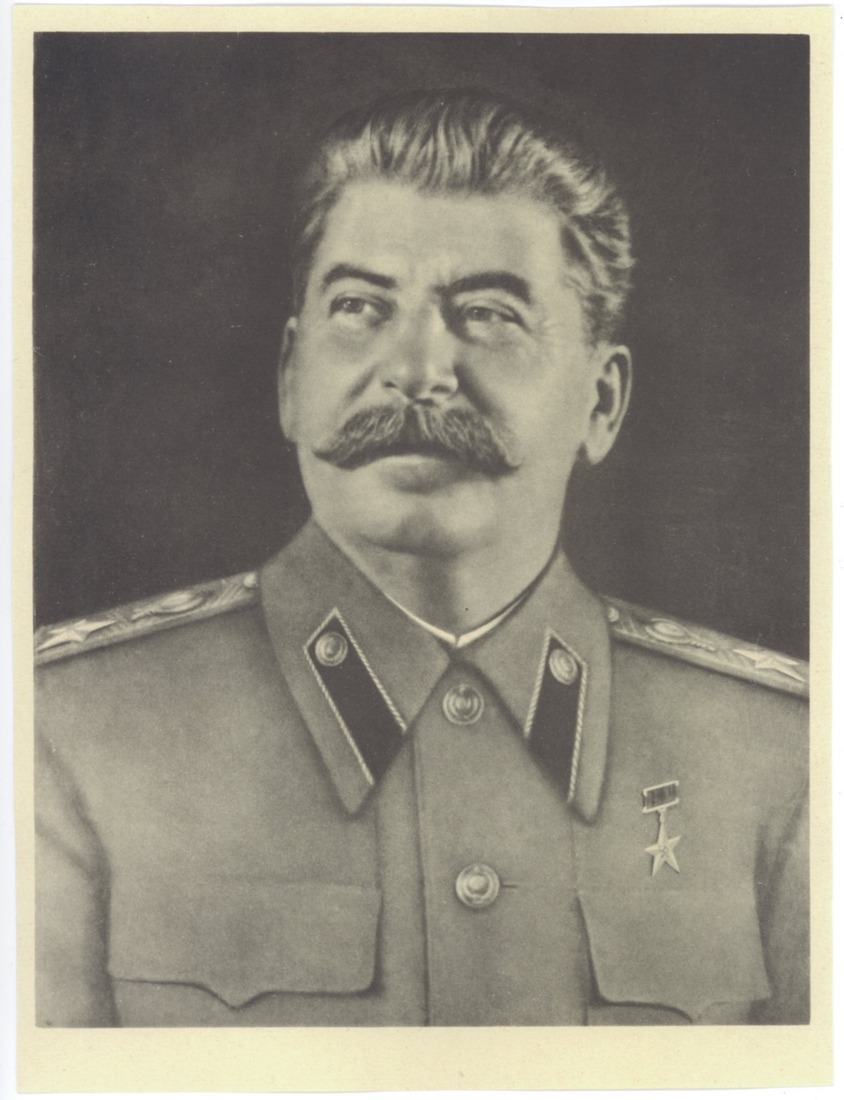

Особое место в фондах Комплекса выставочных залов занимает прижизненное издание, в которое включены речи, выступления, приказы Верховного Главнокомандующего СССР Иосифа Виссарионовича Сталина с 3 июля 1941 г. по 3 сентября 1945 г. Среди них стенограмма выступления по радио с сообщением о вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз, речь на параде Красной Армии 7 ноября 1941 г., приказы по войскам и флоту и обращение к народу в день Великой Победы. В сборник также включены фрагменты интервью И.В. Сталина.

Из книги И. Сталина

«О Великой Отечественной войне Советского Союза»

1946 года издания

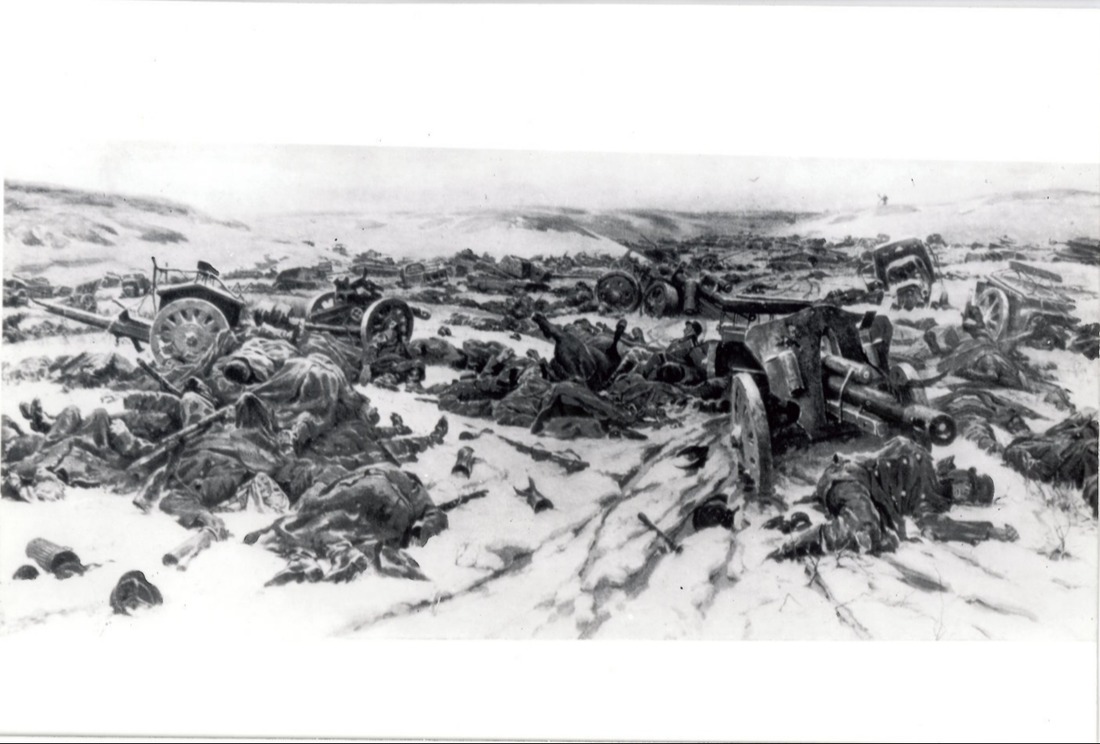

— Битва под Сталинградом кончилась окружением 300-тысячной армии немцев, разгромом последней и пленением около 1/3 окруженных войск. Чтобы иметь представление о размерах того невиданного в истории побоища, которое разыгралось на полях Сталинграда, необходимо знать, что по окончании Сталинградской битвы было подобрано и похоронено 147 тысяч 200 убитых немецких солдат и офицеров и 46 тысяч 700 убитых советских солдат и офицеров. Сталинград был закатом немецко-фашисткой армии. После Сталинградского побоища, как известно, немцы не могли уже оправиться.

Битва за Сталинград. Фотография из открытых источников.

Погибших по подсчетам историков было гораздо больше. Но это выяснится позже. В Сталинградском побоище принимала участие еще один ветеран нашего предприятия Тамара Петровна Петушкова (в девичестве Кожаева). Здесь зимой 1943 года она получила первое боевое крещение. Передавала команды с артиллерийского наблюдательного пункта на батареи, участвовала в наступлении наших войск.

Тамаре Петровне запомнился один эпизод: «В маленькой хате впереди боевых охранений располагался наблюдательный пункт. Я кричу в телефонную трубку: „Квадрат такой-то. Прицел такой-то. Уровень такой-то. Снаряды такие-то, беглым залпом — огонь! Три танка подбили, а четвертому ничего. Снаряды ложатся рядом, а танк целый. Майор рассердился, кричит: „Туды вашу, куда бьете?“. Я растерялась и тоже слово в слово повторяю. Самое интересное, что и связист, который меня принимал, то же самое сказал артиллеристам. И вдруг танк дернулся. Подбили!“. Юная радистка тогда сделал вывод, что шутка на фронте — вещь необходимая. Тамара Петровна участвовала в боях за Дрезден. До Берлина не дошла тридцать километров, их перебросили в Чехословакию. За годы службы получила два ранения.

Награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги». Ветеран труда. В наградном материале за орден Красной Звезды написано: «5 февраля 1945 года, в бою за расширение плацдарма на западном берегу реки Одер (в районе Олосу Германия) противник, сосредоточив до танков и самоходных орудий с пехотой, пошел в контратаку. Она, рискуя своей жизнью, под шквальным ружейно-пулеметным огнем противника, несмотря на многочисленные порывы, обеспечила бесперебойной связью и управлением огнем дивизиона, устранив при том до 18 порывов линий связи, тем самым способствовала успешному отражению контратаки противника и расширению плацдарма...».

На торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, ветераны войны ООО «Севергазпром». Слева направо: в пером ряду, в центре — генеральный директор ООО «Севергазпром» Василий Григорьевич Подюк, ветераны: Тамара Петровна Петушкова, Михаил Михайлович Морозов. Во втором ряду, второй — Александр Алексеевич Белых, восьмой — Василий Григорьевич Завещевский. Фотография из фондов Комнаты боевой Славы и Комплекса выставочных залов.

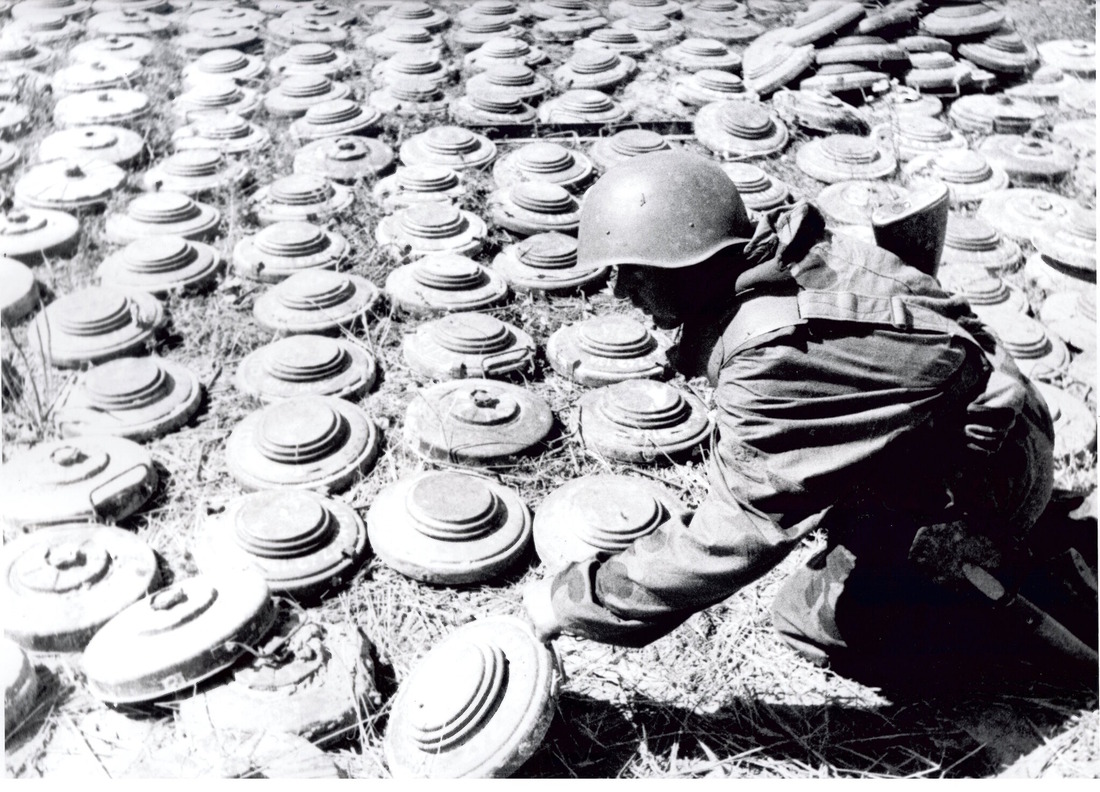

Спустя 80 лет все еще появляются новости о том, что где-то находят следы боев за Родину: остатки техники и снарядов, оружие и мины. Остается только догадываться, сколько приходилось работать саперам Великой Отечественной войны.

Работа сапера опасная. Для этой профессии нужно быть очень смелым и уверенным в себе. Таким человеком был Василий Николаевич Попов, ветеран труда, награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями, «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Василий Николаевич Попов в годы войны служил командиром саперного взвода в звании младшего лейтенанта. Воевал на Калининском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в боях на Курской дуге в июле-августе 1943 года.

Из книги И. Сталина

«О Великой Отечественной войне Советского Союза»

1946 года издания

— Что касается битвы под Курском, то она окончилась разгромом двух основных наступающих групп немецко-фашистских войск и переходом наших воск в контрнаступление, превратившееся потом в мощное летнее наступление Красной армии. Битва под Курском началась наступлением немцев на Курск с севера и с юга. Это была последняя попытка немцев осуществить большое летнее наступление и в случае ее успеха наверстать потерянное. Наступление окончилось, как известно, провалом. Красная армия не только отбила немцев, но и сама перешла в наступление и рядом последовательных ударов в течение летнего периода отбросила немецко-фашистские войска за Днепр. Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашисткой армии, то битва под Курском поставила ее перед катастрофой.

Этот год был переломным годом....

Закончил Василий Николаевич войну командиром саперного взвода в составе группы советских войск в Германии. Памятна ему была встреча с американцами на Эльбе, тогда пришлось по берегу, вдоль реки, метров на 50 сооружать столы. «С одной стороны американцы на скамейках, с другой — наши. Американцы виски пьют, слабый напиток, так, кислятина. А одного американского офицера мы спиртом угостили. Так он глотнул, как закричит, бросился к реке, стал воду глотать. Не привыкшие, слабенькие они по сравнению с нашими».

Его стаж в газовой отрасли 27 лет. Он работал в ремонтно-механических мастерских, автоконторе, в нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения треста «Войвожнефтегазразведка». В Вуктыльском УТТиСТ трудился слесарем, мотористом, дизелистом, машинистом дизельной установки, инструментальщиком-комплектовщиком, бригадиром грузчиков.

История Великой Отечественной войны знакома нам во многом благодаря фотографиям военных лет. Фотографии, собранные ветеранами предприятия, — это одно из важнейших наглядных пособий воспитания, которые помогают формировать личную память человека. Каким будет отношение человека к своим предкам и истории зависит от памяти. Это значит, что хранить память — это наш нравственный долг перед потомками.

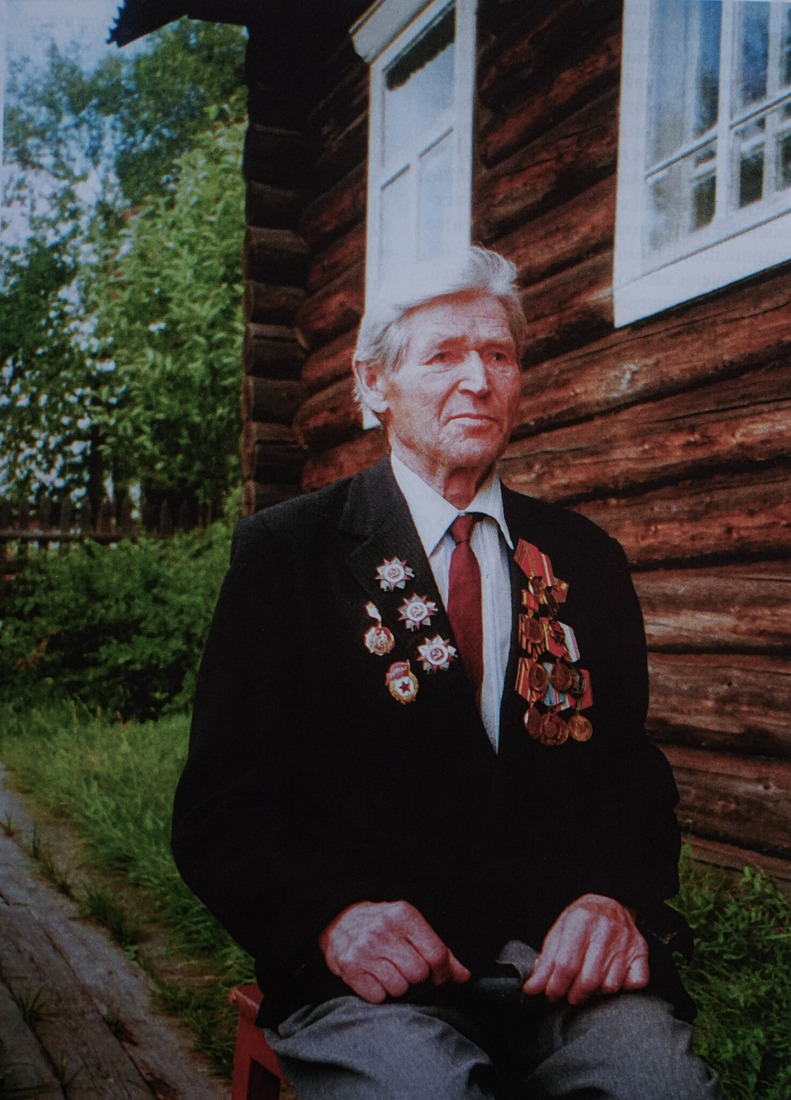

Синицын Серафим Яковлевич. Фотографии из фондов Комнаты боевой Славы и Комплекса выставочных залов. |

Синицын Серафим Яковлевич служил рядовым сапером в 1 мотосрелковом полку 1 Краснознаменной танковой дивизии в г. Пскове. В октябре 1941 года часть переформирована в саперную роту 1046 стрелкового полка 289 стрелковой дивизии в составе карельского фронта. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», им. Жукова, юбилейными медалями, «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Ветеран труда. Стаж работы в газовой отрасли тринадцать лет.

Астапенко Марк Кузьмич. Фотографии из фондов Комнаты боевой Славы и Комплекса выставочных залов. |

Астапенко Марк Кузьмич прошел всю войну от Москвы до Берлина и Праги — рядовым. Был автоматчиком, пулеметчиком 218 стрелковой дивизии в составе Западного, а затем Украинского фронтов. На предприятии работал механиком по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин. Награжден орденами: Славы III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», имени Жукова, юбилейными медалями. Ветеран труда.

Экипаж машины боевой. Марюков Сергей Васильевич (слева направо, первый) с товарищами 1941 г. Фотография из фондов Комнаты боевой Славы и Комплекса выставочных залов.

Марюков Сергей Васильевич служил пулеметчиком в 258 стрелковой бригаде в Амурской области. Позже был телефонистом взвода связи 357 стрелкового полка. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Работал на разных должностях в объединении «Комигазпром».

Марюков Сергей Васильевич (справа) с товарищем г. Хабаровск 1944 г. Фотографии из фондов Комнаты боевой Славы и Комплекса выставочных залов. |

Наши деды и прадеды видели войну через окуляры прицелов, мы — через воспоминания ветеранов, через исследовательскую и поисковую деятельность.

Время не властно над коллективной памятью о мужестве и стойкости, об уважении и любви к своей Родине.

День Победы. «Севергазпром». 1980–1990 гг. Торжественное собрание ветеранов. Слева направо: первый ряд — пятая Тамара Петровна Петушкова, восьмой — Марк Кузьмич Астапенко; второй ряд — седьмой Михаил Михайлович Морозов, девятый — Александр Алексеевич Белых, десятый — Сергей Васильевич Марюков,двенадцатый — Владимир Николаевич Игнатьев и другие. Фотографии из фондов Комнаты боевой Славы и Комплекса выставочных залов.

Читать книгу «Победители» (PDF, 770 МБ)

Мы помним! Мы гордимся!

Увеличенная фотография (JPG, 37 КБ)